認知科学研究

認知の根本原理について

月刊『言語』1994年12月号(大修館書店)に掲載された論説『新しい日本語文法』において、無意識下で行われている《認知の根本原理》というものが存在すること、それによって最も基本的な語形が無意識に選択されているという指摘を行ないました。その論旨はおよそ次のようなものです。

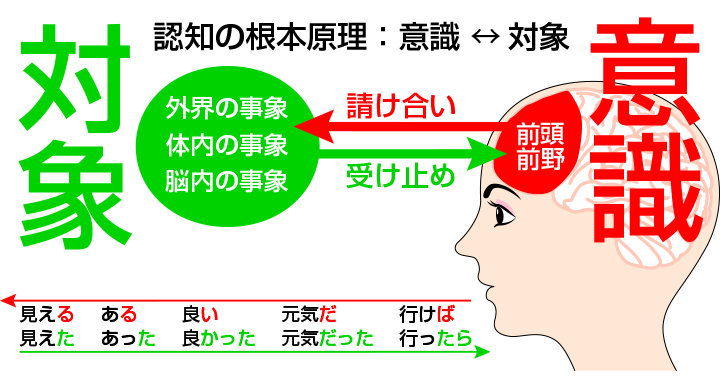

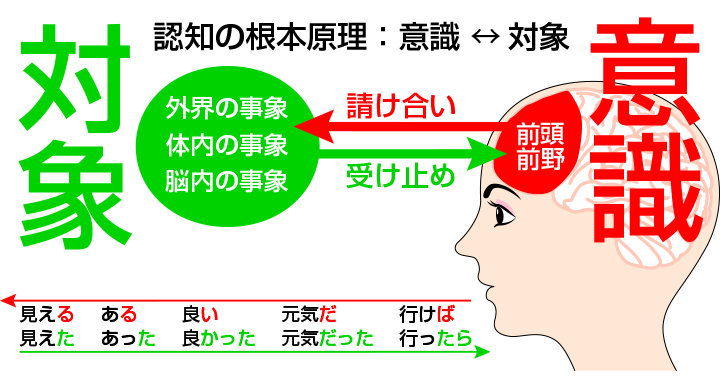

自分の《意識》と、意識が向けられる《対象》の相対する関係について論じるものです。

《意識》とは認知の主体、つまり自己のことで、脳科学(神経科学)では脳の中の前頭前野が意識の最高中枢であるとされています。

そして《対象》とは、意識(認知)の対象となるあらゆる事象のことです。意識の最高中枢である前頭前野を「主体」とすれば、対象は「客体」になりますが、自己の脳内で起こる事象であっても事象が発生・存在すると認知される限りは等しく《対象》に含まれます。

そして《認知の根本原理》とは、《意識》が《対象》との相対的な関係を認知することです。それには次の二つのうちいずれかの《認知の形》を取ることになります。

そして《認知の根本原理》とは、《意識》が《対象》との相対的な関係を認知することです。それには次の二つのうちいずれかの《認知の形》を取ることになります。

(1)意識が主導的な認知(請け合い)

(2)対象が主導的な認知(受け止め)

これは私たちが生を受け、意識をもたされたときから始まっている最も基本的な《認知の形》です。それが次のような語形となって発話されています。

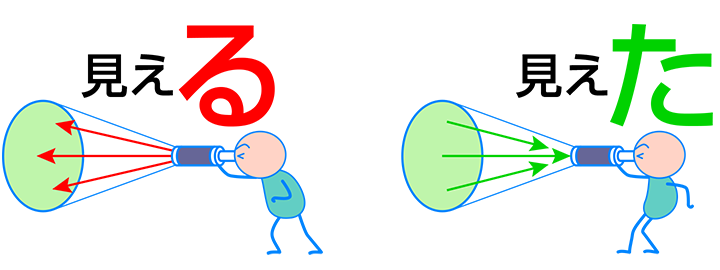

例えば望遠鏡を覗いて「見える/見えた」というとき…

(1)意識が主導的な認知:「見える」(請け合い)

(2)対象が主導的な認知:「見えた」(受け止め)

「ある/あった」「ない/なかった」「良い/良かった」「─だ/─だった」「─です/─でした」「─れば/─たら」のように一対をなす語形において、一切の例外なく、この《認知の根本原理》によって発話語形(一対のうちいずれか)が選択されています。

「ある/あった」「ない/なかった」「良い/良かった」「─だ/─だった」「─です/─でした」「─れば/─たら」のように一対をなす語形において、一切の例外なく、この《認知の根本原理》によって発話語形(一対のうちいずれか)が選択されています。

「見える/見えた」では「見え」という視覚そのものが認知の《対象》として認知されています。「わかる/わかった」の場合も「わかり」という発話者自身の脳内の事象が認知の《対象》として認知されています。

ただ、この《認知の根本原理》は、無意識下のあまりに深いところで行われているためだと思われますが、「これが語形を選択する原理だ」と自覚することがなかなか困難です。(自覚が困難になっている原因についてはまた別の機会に)

「請け合い/受け止め」(請合/受止)というこの述語・概念は、言語学研究者の間でも広く知られています。

34歳のときのこの論説の発表を機に、興津は《無意識下の認知》を研究することになりましたが、言語の最も基本であるはずの語形選択についてさえも、言語学という枠の中には参考になる研究は行われていませんでした。《意識》とは認知の主体、つまり自己のことで、脳科学(神経科学)では脳の中の前頭前野が意識の最高中枢であるとされています。

そして《対象》とは、意識(認知)の対象となるあらゆる事象のことです。意識の最高中枢である前頭前野を「主体」とすれば、対象は「客体」になりますが、自己の脳内で起こる事象であっても事象が発生・存在すると認知される限りは等しく《対象》に含まれます。

(1)意識が主導的な認知(請け合い)

(2)対象が主導的な認知(受け止め)

これは私たちが生を受け、意識をもたされたときから始まっている最も基本的な《認知の形》です。それが次のような語形となって発話されています。

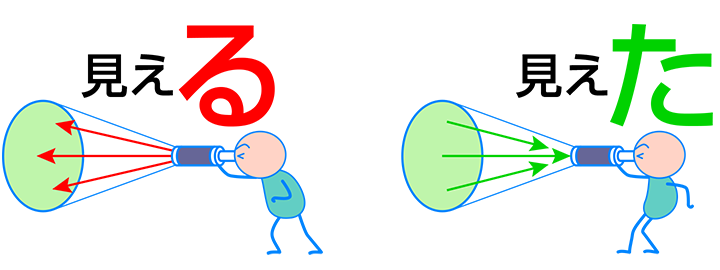

例えば望遠鏡を覗いて「見える/見えた」というとき…

(1)意識が主導的な認知:「見える」(請け合い)

(2)対象が主導的な認知:「見えた」(受け止め)

「見える/見えた」では「見え」という視覚そのものが認知の《対象》として認知されています。「わかる/わかった」の場合も「わかり」という発話者自身の脳内の事象が認知の《対象》として認知されています。

ただ、この《認知の根本原理》は、無意識下のあまりに深いところで行われているためだと思われますが、「これが語形を選択する原理だ」と自覚することがなかなか困難です。(自覚が困難になっている原因についてはまた別の機会に)

「請け合い/受け止め」(請合/受止)というこの述語・概念は、言語学研究者の間でも広く知られています。

ソシュールやチョムスキーといった言語学の権威である先生方を含め誰も気づかなかったということです。それで興津が世界初の発見者になったというわけです。

いずれにせよ、言語学だけではなにもわからないということになりましたので、苦手な理系科目の中にある脳科学を学ぶしかないということになり、脳科学・心理学・言語学の学際的研究分野である《認知科学》に問うてみようと考えるに至りました。幸い、日本認知科学会が審査のうえ入会を認めてくださいました。

脳科学では、私たち人間は、自分の判断のプロセスのうち5パーセントしか意識できていないということがわかっています。「好き/嫌い」「良い/悪い」「欲しい/欲しくない」といった判断は、そのほとんどが無意識下で決定されています。「なぜ好きなんですか?」「どうしてそれが欲しいんですか?」と質問されればそれなりにもっともらしい理由を言うこともできますが、その理由のほとんどが実は “後付け” なのです。

認知科学の進歩とともに、今までわからなかったことは、次々に明らかになってきています。

自分の情動(怒りなどの一時的な感情)がどうしてそうなるのかということがわかることで、アンガーマネジメント(怒り・イライラの感情・思考から楽になること)も可能になります。

無意識がわかることで、私たち人類は精神的に進歩することも可能になるのです。

類義表現における無意識下の意味

する:普通のことやる:特別なこと

する:意向内、想定内

してしまう:意向外、想定外

する:生なまのままの認識

するの(だ):既定となる認識

*1994〜1998年興津指摘による。